« Y a-t-il une lumière au bout du tunnel ? » Telle était la question alarmante posée par l’Agence Internationale de l’Énergie (IEA), dans le titre de son rapport de février 2024 sur les émissions globales de gaz à effet de serre. Le bilan tiré par l’organisation était en effet mitigé : malgré un accroissement notable du rythme d’adoption d’énergies renouvelables dans les économies avancées, les émissions de CO2 ont atteint, en 2023, un niveau record de 37,4 milliards de tonnes, soit une hausse de 1,1% par rapport à l’année précédente. Bien qu’en Europe la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ait, pour la première fois, dépassé celle du gaz naturel et du charbon, les économies émergentes, Chine et Inde en tête, continuent de dépendre fortement des énergies fossiles.

En un an, les constats ont peu évolué. Dans son nouveau rapport phare publié en octobre, l’IEA met en évidence les défis énergétiques mondiaux, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes qui risquent d’affecter la sécurité globale d’approvisionnement. À moyen terme, l’IEA continue de prévoir l’atteinte du pic de la demande pour le pétrole, le gaz naturel et le charbon en 2030, non sans effets paradoxaux : à mesure que les gouvernements accéléreront la transition vers des énergies renouvelables, les énergies fossiles seront, en effet, à la fois moins chères et plus abondantes, avec des conséquences incertaines sur les niveaux globaux d’émissions.

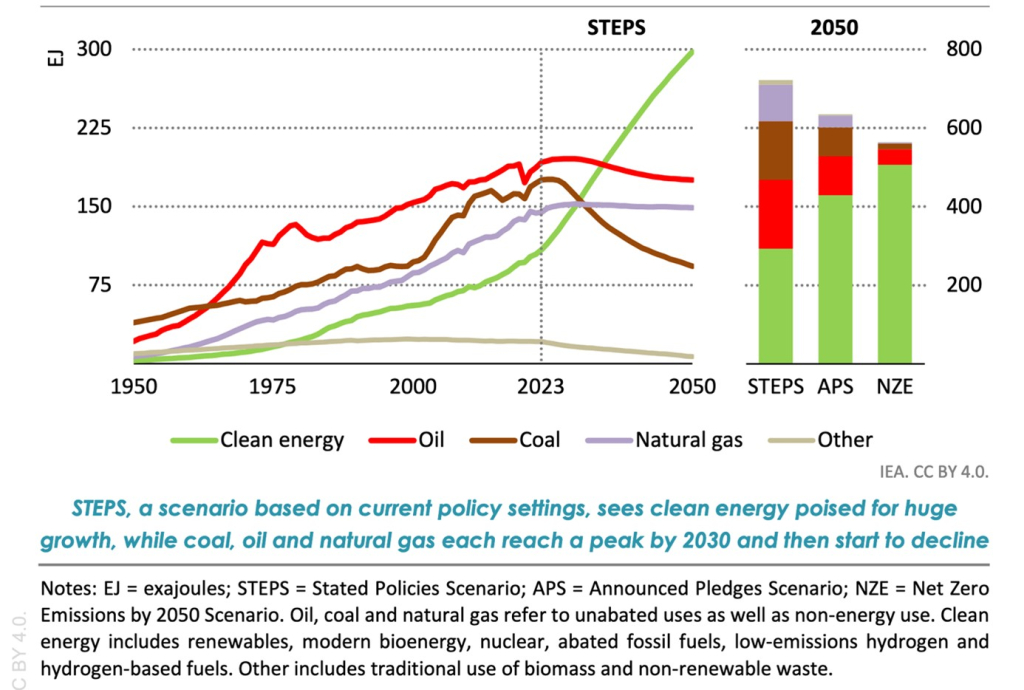

Pour refléter ces incertitudes et orienter les décideurs, l’IEA a élaboré trois scénarios d’évolution à l’horizon 2050, basés sur l’anticipation du niveau de la demande en énergie durant les trois prochaines décennies. Les scénarios se distinguent essentiellement par des ajustements de la variable politique, autrement dit l’ambition et le rythme auquel les objectifs de réduction se traduiront en mesures et actions concrètes :

- un scénario tendanciel, baptisé « STEPS » (Stated Policies Scenario), modélisé en projetant les politiques actuelles des gouvernements ;

- un scénario dit « APS » (Announced Pledges Scenario), introduit par l’IEA dès 2021, qui prend pour hypothèse le respect intégral de tous les engagements climatiques et énergétiques annoncés ;

- enfin, un scénario normatif dit « NZE » (Net Zero Emission), qui tente de tracer la trajectoire, théoriquement toujours possible, mais de plus en plus étroite (et déjà évacuée par d’autres organisations internationales), vers un monde totalement décarboné en 2050, qui permettrait de limiter le réchauffement global à 1,5°.

Mix énergétique global pour le scénario tendanciel jusque 2050 (IEA, 2024)

Source : IEA

D’autres d’hypothèses viennent compléter le scénario tendanciel, pour intégrer la sensibilité à un certain nombre de variables, comme le rythme d’adoption des voitures électriques, les conséquences d’un éventuel surplus de gaz naturel (qui pourrait, par exemple, entraîner une adoption plus lente des pompes à chaleur), ou encore les incertitudes liées à la demande en électricité pour répondre aux futurs besoins en intelligence artificielle.

Dans un rapport complémentaire sur les perspectives des technologies énergétiques, l’IEA insiste sur la dimension stratégique de ces orientations, en particulier pour l’Europe, confrontée aujourd’hui à une série de tensions et d’arbitrages au niveau de ses politiques industrielle, énergétique et commerciale. Pour accélérer sa transition vers les énergies renouvelables, mais aussi pour renforcer son autonomie énergétique, l’Europe devrait en effet investir massivement dans les infrastructures de production, par exemple en développant une chaîne de valeurs intégrée pour les véhicules électriques et les batteries (ce qui devrait se produire dans le scénario APS). Mais une rupture trop brutale pourrait fragiliser certaines régions industrielles et exacerber les inégalités régionales et sociales. Certains secteurs industriels vitaux pour l’économie européenne (comme l’acier, l’aluminium et l’ammoniac, sur lesquels se concentre le rapport) figurent aussi parmi les plus énergivores : d’un côté, les soutenir dans leur transition pourrait s’avérer très coûteux (en subventions et efforts de modernisation) ; de l’autre, assumer une stratégie de retrait progressif, en privilégiant des technologies d’avenir, impliquerait une perte de compétitivité et une dépendance accrue à l’égard de concurrents qui ne suivront peut-être pas la même trajectoire de transition. Le rapport insiste également sur l’acceptabilité sociale et les enjeux de « transition juste » posés par cette stratégie (p. 466) : celle-ci dépendra de mesures spécifiques pour la requalification des travailleurs de ces secteurs vers des industries moins polluantes.

D’un rapport à l’autre, la même conclusion demeure : les efforts pour atteindre les objectifs de réduction sont encore insuffisants. Le scénario tendanciel de l’IEA mènerait même à une augmentation de la température globale de 2,4° en 2100. Le scénario « APS », qui intègre des hypothèses plus ambitieuses (par exemple en termes d’électrification, de relocalisation et de diversification de la production en Europe), permettrait de limiter le réchauffement à 1,7°. Toutefois, entre ces projections et la manière dont le climat réagira effectivement au cours des prochaines décennies, l’écart sera peut-être important : dans le scénario STEPS, l’IEA estime qu’il y a même une chance sur trois que la température dépasse les 2,6°.

C’est à la fois la force et la faiblesse du genre de modèle (en l’occurrence le modèle « GEC », pour Global Energy and Climate Model), basé sur l’offre et la demande d’énergie, utilisé par l’Agence. Même s’il n’a jamais cessé d’évoluer, en intégrant des variables et des hypothèses toujours plus sophistiquées sur l’évolution du marché énergétique (jusqu’à un haut niveau de détail par secteur et par région), ce modèle présente des limites inhérentes aux méthodes mêmes de modélisation. Les scénarios ont tendance à segmenter les secteurs (énergie, transport, industrie) sans toujours capturer leurs interactions complexes. Plus généralement, ils ne sont pas conçus pour prendre en compte les dynamiques entre le marché énergétique et d’autres composantes du système qui co-évoluent avec lui, comme le climat (le dépassement de certaines limites environnementales entraîne des effets de seuil qui auront des conséquences en termes de production et de consommation de l’énergie), les comportements sociaux (les préférences individuelles et collectives jouent un rôle crucial qui ne se résume pas à une variable d’ajustement), ou encore la maturité et la viabilité économique de certaines technologies.

Sources citées

- IEA (International Energy Agency) (2024), CO2 Emissions in 2023. A new record high, but is there a light at the end of the tunnel ?, https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2023

- IEA (International Energy Agency) (2024), World Energy Outlook 2024, https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024

- IEA (International Energy Agency) (2024), Energy Technology Perspectives 2024, https://www.iea.org/reports/energy-technology-perspectives-2024

- IEA (International Energy Agency) (2024), Global Energy and Climate Model. Scenario analysis of future energy trends, https://www.iea.org/reports/global-energy-and-climate-model

Retour aux actualités