Dans les pays de l’OCDE, l’adoption de la prospective stratégique est devenue essentielle pour les gouvernements cherchant à déployer des politiques efficaces dans des contextes complexes et volatils. Ce rapport de l’OCDE sur le système de prospective stratégique de la Flandre s’inscrit dans ce cadre, offrant une analyse approfondie des capacités régionales et des recommandations pour renforcer leur impact. Cette approche aide à concevoir des politiques robustes et adaptables face à l’incertitude, tout en facilitant l’établissement d’objectifs communs, la détection précoce des tendances émergentes et l’innovation. Elle offre également un cadre pour renforcer la résilience des systèmes politiques, permettant aux gouvernements de naviguer durablement à travers les transitions sociales, économiques, écologiques et technologiques.

L’Union européenne a fortement investi dans le développement des capacités de prospective stratégique afin de renforcer la résilience et les efforts de relance des régions. Des initiatives comme le réseau ESPAS (European Strategy and Policy Analysis System) et les rapports de prospective stratégique annuels de la Commission européenne visent à promouvoir une autonomie stratégique ouverte, en intégrant des dimensions vertes, numériques, sociales et géopolitiques. Sur le plan international, des pays comme la Finlande et Singapour illustrent des systèmes bien structurés pour intégrer la prospective stratégique dans leurs processus décisionnels, tandis que d’autres, comme le Canada et les Pays-Bas, ont opté pour des structures plus décentralisées. En Finlande, le bureau du Premier ministre pilote des études prospectives transversales, des rapports sur le futur qui orientent des politiques intersectorielles. Singapour utilise le modèle « Scenario Planning Plus » pour gérer les tendances émergentes, et organise des ateliers « FutureCraft » afin de diffuser les compétences prospectives parmi les décideurs. Les Pays-Bas, quant à eux, ont mis en place un modèle décentralisé avec le Conseil scientifique pour la politique gouvernementale (WRR). Cette institution fournit des analyses prospectives approfondies et collaboratives pour des thématiques transversales. Ces approches montrent comment la collaboration multi-niveaux et des méthodologies rigoureuses peuvent améliorer la résilience gouvernementale.

En Flandre, le gouvernement a pris des mesures significatives pour renforcer sa capacité de prospective stratégique. En 2021, il a créé une unité dédiée, nommée Strategische Inzichten en Analyses (SIA), au sein du Département de la Chancellerie et des Affaires Étrangères. Cette unité agit comme un courtier de connaissances, connectant le gouvernement à des acteurs académiques, économiques et régionaux. Elle joue un rôle clé dans des initiatives telles que « Flanders’ Outlook 2030 », faisant elle-même suite à la démarche « Vision 2050 », qui visent à identifier les défis et opportunités à long terme.

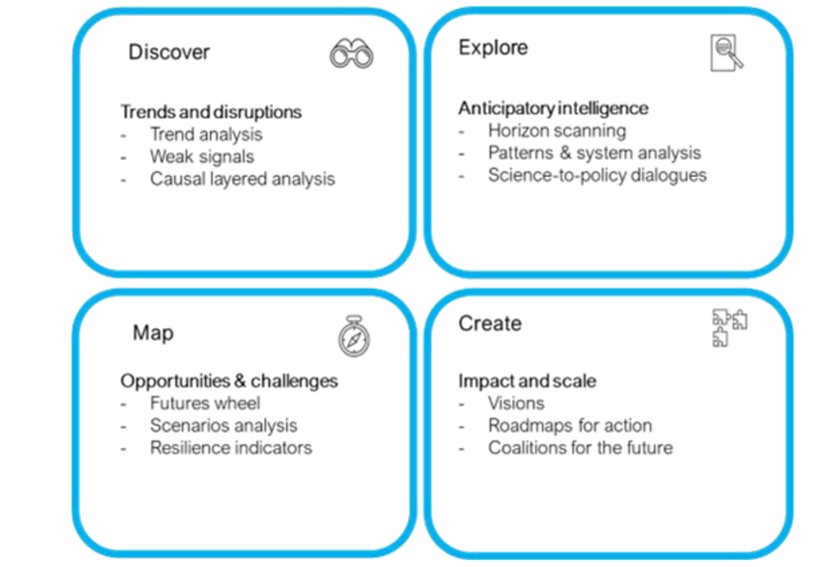

Les fonctions du Strategic Foresight dans le Gouvernement flamand

Source : OCDE et SIA (Gouvernement flamand)

Entre septembre 2022 et juin 2023, une évaluation approfondie a été réalisée par l’OCDE, incluant une analyse documentaire, des entretiens semi-structurés avec 17 parties prenantes et des ateliers collaboratifs pour co-créer une feuille de route. Cette évaluation a permis de mettre en lumière cinq dimensions critiques pour améliorer le système de prospective stratégique en Flandre. Premièrement, la demande et le mandat nécessitent une coordination horizontale explicite afin de briser les silos institutionnels. Deuxièmement, les capacités et compétences internes doivent être renforcées, car la forte dépendance actuelle aux consultants externes limite le développement de compétences en interne. Troisièmement, les arrangements institutionnels doivent établir des cadres clairs pour coordonner la prospective stratégique entre les niveaux gouvernementaux. Quatrièmement, l’intégration de la prospective stratégique dans le cycle politique requiert des points de transition politique pour insérer des visions à long terme dans les processus décisionnels. Enfin, les boucles de rétroaction et d’apprentissage doivent être renforcées par une meilleure disponibilité et analyse des données pour l’évaluation et le suivi des politiques.

Pour soutenir ces efforts, l’OCDE a formulé une série de onze recommandations clés, pour pallier les insuffisances et lacunes qui font souvent obstacle au renforcement de capacités de prospective stratégique pour l’action publique – en particulier, la prévalence de la pensée à court terme, qui entraîne une dépendance excessive à l’égard de solutions toutes faites et d’indicateurs de performance. Parmi ces recommandations, on retiendra l’importance de définir une proposition de valeur concrète pour la prospective stratégique, qui assigne des rôles et responsabilités explicites et l’intègre effectivement dans le cycle de politique publique et le modèle de gouvernance. Il est également crucial d’investir dans les capacités internes, afin de réduire la dépendance aux consultants externes et permettre la mise en œuvre de projets prospectifs de façon autonome. En outre, il est recommandé de renforcer les cadres multi-niveaux, en s’inspirant de modèles internationaux pour élaborer un modèle de gouvernance clair. Une attention particulière devrait être accordée à l’établissement d’espaces de collaboration qui favorisent une culture d’expérimentation. Ces espaces permettraient de tester des approches innovantes, tout en engageant les différentes parties prenantes dans des processus co-créatifs.

Par ailleurs, la communication est identifiée comme un levier stratégique majeur. Une stratégie de communication adaptée pourrait promouvoir la pertinence de la prospective stratégique auprès des décideurs, des citoyens et des parties prenantes externes. Cela inclurait la mise en avant de cas concrets de « success stories », la diffusion de bonnes pratiques et le renforcement des campagnes de sensibilisation pour stimuler l’adhésion collective. Enfin, l’amélioration des systèmes de suivi et d’évaluation des projets permettrait de garantir un apprentissage continu et de maximiser l’impact des actions menées.

Sources citées :

- CRIE (Centre Régional d’Initiation à l’Environnement) Mouscron, (s.d.), Prospectiv Lab. Imaginer le(s) futur(s) pour une société plus résiliente, Mouscron, CRIE, https://www.prospectiv.be/

- ESPAS (European Strategy and Policy Analysis System (2024), Choosing Europe’s future, Luxembourg, Publications Office of the European Union, https://data.europa.eu/doi/10.2760/180422

- ESPAS (European Strategy and Policy Analysis System (2024), Horizon Scanning. Emerging Issues for EU policymaking, Issue 6, Luxembourg, Publications Office of the European Union, https://espas.eu/files/horizon/HorizonScanning_ESPAS_06.pdf

- Flanders’ [Chancellery and Foreign Office] (2018), Vision 2050. A long-term strategy for Flanders, [Bruxelles], https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/28831

- Muench, S., Whyte, J., Hauer, G., de Maleville, A. & Asikainen, T. (2024), Risks on the horizon. Insights from Horizon Scanning, Luxembourg, Publications Office of the European Union, https://data.europa.eu/doi/10.2760/526889

- Observatoire des Futurs, « Ubérisation et industrie en 2030 », Strasbourg, EM Strasbourg, https://observatoire-des-futurs.com/uberisation-industrie-2030

- Observatoire des Futurs, « Économie circulaire et industrie en 2035 », Strasbourg, EM Strasbourg, https://observatoire-des-futurs.com/economie-circulaire-et-industrie-en-2035

- OECD (2022), Anticipatory Innovation Governance Model in Finland : Towards a New Way of Governing, Paris, OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/a31e7a9a-en

- OECD (2024), The Strategic Foresight System of the Government of Flanders, Belgium, OECD Public Governance Reviews, Paris, OECD Publishing, https://doi.org/10.1787/e55125c5-en

- OECD & Government of Flanders’ Strategic Insights and Analyses (SIA) (s.d.), Strategic Foresight in Flanders: Foundational Elements, Strategic Drivers and Practical Guidance, https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/66787

Retour aux actualités