En octobre 2024, le gouvernement fédéral sortant a publié son rapport de suivi de la mise en œuvre des politiques climatiques fédérales. Il analyse les progrès des politiques et mesures existantes et nouvelles pour la période allant de juillet 2023 à juin 2024. Ce document s’inscrit dans les efforts de coordination au niveau fédéral pour répondre aux objectifs climatiques nationaux et aux exigences internationales, notamment l’Accord de Paris et le cadre européen. En termes d’effort global de réduction des émissions de gaz à effets de serre, le rapport confirme que « les politiques fédérales actuellement adoptées et prévues ne permettent pas de respecter l’engagement pris par le gouvernement fédéral en 2021 de réduire les émissions de 25 Mt d’équivalent CO2 d’ici 2030 ». L’analyse met en avant un potentiel de réduction important mais encore insuffisant. Elle souligne la nécessité d’optimiser les politiques existantes, d’améliorer la coordination intergouvernementale, et de renforcer l’évaluation des impacts socio-économiques.

Le document souligne par ailleurs qu’en raison de la répartition des pouvoirs en Belgique, il peut s’avérer difficile d’estimer l’impact total de mesures fédérales. Celui-ci résulte de l’addition de mesures prises individuellement, ce qui n’est pas toujours possible et expose à un risque (certes faible) de double comptage. En outre, les interactions avec les politiques régionales ne sont pas visibles dans l’analyse. Le rapport n’a pas non plus abordé les effets redistributifs des mesures.

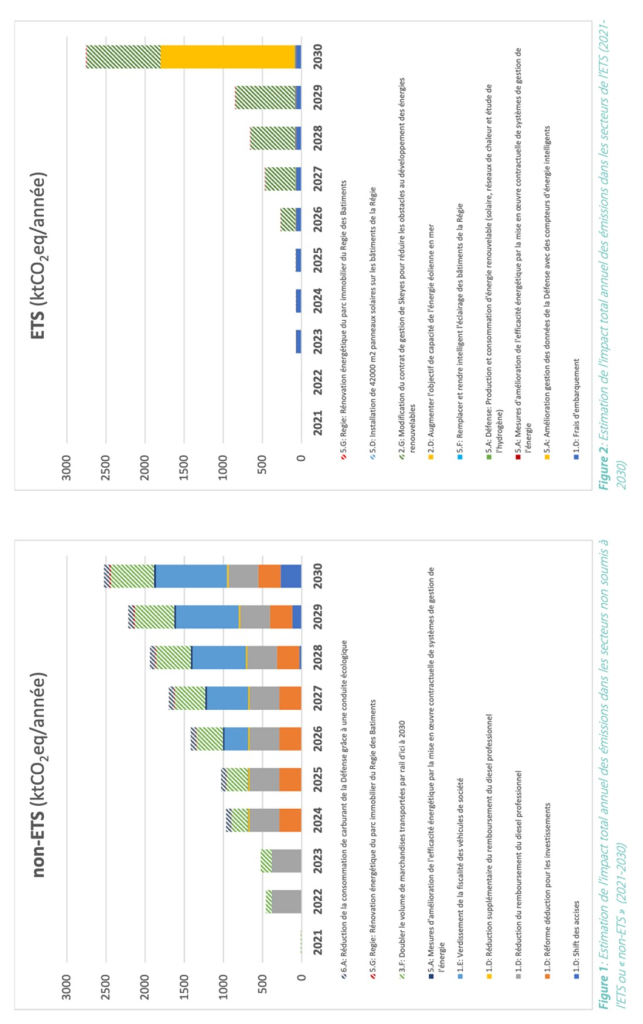

La méthode consiste à comparer un scénario sans mesure politique et un scénario avec mesure politique, « pour les secteurs couverts par le système d’échange de quotas d’émission (« ETS » : production d’énergie, industrie intensive, aviation et transport maritime) et les secteurs qui ne sont pas couverts par le système d’échange de quotas d’émission existant (« non-ETS » : transports, bâtiments, agriculture, traitement des déchets et petites installations industrielles) » (p. 14). La figure reproduite ci-dessous montre l’impact des mesures politiques (non ombré) et le potentiel de réduction résultant d’un objectif préétabli (zone ombrée).

Estimation du total de l’impact annuel des émissions dans les secteurs non-soumis à l’ETS (gauche) et soumis à l’ETS (droite) (Suivi de la mise en œuvre des politiques climatiques fédérales 2021-2030)

Source : SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement – DG Environnement

Des retards et des obstacles importants subsistent, que le rapport passe en revue par secteur. On relèvera que, malgré des avancées (Vision ferroviaire 2040, Plan d’action pour le vélo), le domaine du transport et de la mobilité est « le seul secteur dont les émissions continuent d’augmenter en Belgique » (p. 26). L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments est lente, « en raison de la pénurie de personnel, de l’augmentation des prix et d’un besoin de financement élevé pour les rénovations » (p. 55). En revanche, la transition vers une économie circulaire est notée comme « en bonne voie ». De nouveaux progrès ont également été réalisés pour accélérer la transition énergétique, avec un point de satisfaction sur la loi sur l’hydrogène, qui prévoit un rôle clé pour la Belgique sur ce marché européen et mondial.

De son côté, le Comité d’Experts Climat de la Région bruxelloise (un comité d’évaluation interdisciplinaire et indépendant, constitué d’experts scientifiques) a publié son « rapport d’évaluation de l’apport des politiques publiques bruxelloises aux objectifs climatiques ». L’exercice, déjà complexe au niveau fédéral l’est a fortiori davantage au niveau bruxellois (même s’il ne s’inscrit pas, comme pour le rapport fédéral, dans le même cadre de suivi et de rapportage). Pour réduire son impact écologique, une ville-Région comme Bruxelles devra nécessairement collaborer avec les autres régions, non seulement pour les enjeux de mobilité, mais aussi sur le plan de l’urbanisme, de la biodiversité, de l’énergie, ou encore du logement. Plaidant pour une approche transversale des grands enjeux sociaux et environnementaux, le Comité d’Experts a choisi d’inscrire sa réflexion dans le cadre global des limites planétaires et de l’empreinte globale, dans un contexte d’urgence et de records (2023 fut l’année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial).

Du point de vue des émissions directes régionales, le rapport se centre sur les deux secteurs les plus contributeurs, à savoir l’énergie et l’aménagement du territoire (la consommation d’énergie des bâtiments représentait 57% des émissions en 2021 ; celle du transport 23%, la quasi-totalité provenant du transport routier). Malgré la tendance générale à la baisse des émissions depuis 2010, il y a un risque de stagnation « si les émissions, principalement pour le chauffage des bâtiments (…) ne connaissent pas un point d’inflexion » (p. 25). Dans chacun de ces domaines, le Comité émet des recommandations spécifiques, par exemple en termes de production d’énergie verte (à la fois « intra-muros » et « extra-muros », soutenue par des mécanismes de transferts statistiques), de rénovation énergétique des bâtiments (avec une approche par quartier, qui suppose une mobilisation des parties prenantes et une dynamique participative, mais aussi des mécanismes de financement alternatifs), d’espaces ouverts (augmenter la part de territoire naturel protégé à 25% en 2030, considérer les friches comme des espaces de biodiversité, garantir la zéro artificialisation), de densité du bâti et de mobilité (transfert modal vers le transport public, amélioration de l’offre de logements abordables à Bruxelles, pour attirer les navetteurs). Le Comité insiste également sur la gouvernance climatique, en lien avec le PACE (Plan Air-Climat-Energie), dont il apprécie les principes directeurs, notamment de justice sociale et de transition juste, qui implique de lutter activement contre les inégalités environnementales (p. 46).

Le rapport du Comité d’Experts bruxellois s’inscrit donc dans le même référentiel d’action publique que les travaux mentionnés dans la section précédente (cf. 2.2 « Transition Juste »). Il vient nourrir le constat que la réflexion sur les trajectoires de transition climatique et énergétique est aujourd’hui de plus en plus intégré à des préoccupations de justice sociale et environnementale.

À un niveau plus global, mentionnons également la mise à disposition d’un outil, le Climate Policy Explorer, permettant de screener les politiques climatiques selon leur efficacité, par type d’intervention (subside, régulation, pricing, information) et par secteur (construction, électricité, industrie, transport), ainsi que les mesures visant à la réduction de gaz à effets de serre (par pays et par secteur). Développé par le Potsdam Institute for Climate Impact Research, l’outil se base sur un travail mené par une équipe internationale qui a évalué 1.500 mesures climatiques, mises en œuvre entre 1998 et 2022, recensées dans la base de données de l’OCDE (la plus complète à ce jour).

Sur l’ensemble des mesures, 63 seulement ont pu être identifiées comme des politiques réussies. La clé de leur succès tient à la combinaison d’instruments (plutôt qu’à des politiques isolées) et à la qualité du « mix » de mesures politiques (typiquement, une taxation associée à une subvention). La recherche montre ainsi que « l’interdiction de centrales électriques au charbon ou de moteurs à combustibles fossiles n’entraînent pas de réduction importante des émissions lorsqu’elle est mise en œuvre seules. Les cas réussis ne se produisent qu’en conjonction avec des incitations fiscales ou tarifaires, comme cela a été le cas au Royaume-Uni pour la production d’électricité à partir du charbon ou en Norvège pour les voitures ». Les secteurs du bâtiment (24 cas) et du transport (19 cas) sont ceux qui bénéficient particulièrement de politiques combinées.

De manière cohérente, les chercheurs recommandent de renforcer les synergies entre instruments politiques pour maximiser leur impact, mais aussi d’adapter les politiques aux contextes sectoriels et régionaux, pour éviter une approche de type « one-size-fits-all ». La mise en garde vaut pour ceux qui seraient tentés de suivre une stratégie de réplication des meilleures pratiques : certaines mesures qui ont fonctionné dans certains contextes ne sont pas nécessairement généralisables ou transposables sans réflexion supplémentaire sur le « mix » pertinent d’instruments à mettre en place.

Sources citées :

- Caesar, L., Sakschewski B., Andersen, L. S, Beringer, T., Braun, J., Dennis, D., Gerten, D,, Heilemann, A., Kaiser, J., Kitzmann, N.H., Loriani, S., Lucht, W., Ludescher, J., Martin, M., Mathesius, S., Paolucci, A., Te Wierik, S., Rockström, J. (2024), Planetary Health Check Report 2024. Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam, https://www.planetaryhealthcheck.org/storyblok-cdn/f/301438/x/a4efc3f6d5/planetaryhealthcheck2024_report.pdf

- Fransolet, A., & Vanhille, J. (eds.) (2023), Just Transition in Belgium. Concepts, Issues at Stake, and Policy Levers, Scientific Report on behalf of the High Committee for a Just Transition, Bruxelles, Novembre 2023, https://www.justtransition.be/sites/default/files/2024-06/High%20Committee%20for%20a%20Just%20Transition%20-%20Scientific%20Report_0.pdf

- Gupta, J., Bai, X., Liverman, D. M., Rockström, J., Qin, D., Stewart-Koster, B., et al. (2024) « A just world on a safe planet: a Lancet Planetary Health–Earth Commission report on Earth-system boundaries, translations, and transformations », The Lancet Planetary Health, Vol. 8, Issue 10, e813 – e873, DOI : 10.1016/S2542-5196(24)00042-1

- Lalieu, S., Finello,, F., Meyer,, S., Dumoulin, J., Hudon, M., Le Den, X., Lefebvre, A., Marton, C., Vermeulen; P. (2024), « Is Belgium Living within Its Safe Operating Space? » Bruxelles, CERAC., https://www.cerac.be/fr/publications/2024-07-la-belgique-vit-elle-dans-les-limites-planetaires

- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement DG Environnement – Service Changements climatiques (2024), Suivi de la mise en œuvre des politiques climatiques fédérales 2021-2030, Bruxelles, Octobre 2024. https://climat.be/doc/rapport-de-synthese-gouvernance-2024.pdf

- Stechemesser, A., Koch, N., Mark, E., Dilger, E., Klösel, P., Menicacci, L., Nachtigall, D., Pretis, F., Ritter, N., Wenzel, A., et al. (2024), « Climate policies that achieved major emission reductions: Global evidence from two decades », Science 385, 884-892. DOI : 10.1126/science.adl6547

- Van Broeck, L., Bastin, J-F., Blondeau, J., Bonneau, M., De Troch, R., Grulois, G. (2024), Rapport 2024 d’évaluation de l’apport des politiques publiques bruxelloises aux objectifs climatiques, Comité d’Experts Climat, Bruxelles,

https://www.brupartners.brussels/sites/default/files/uploads/RAPPORT%20D%27EVALUATION%202024_FR.pdf

Retour aux actualités