Avec l’accent de plus en plus marqué sur les impacts sociaux des conséquences des changements climatiques, mais aussi des mesures prises pour les limiter (dont les efforts sont très inégalement répartis dans la population), la notion de « transition juste » a pris une place croissante dans la littérature scientifique et le débat public. Le concept a ainsi été intégré au Préambule de l’Accord de Paris de 2015, et figure à ce titre dans le Plan national énergie-climat défini par la Belgique. Sous le principe « Leave No One Behind », il constitue également l’un des éléments du Green Deal européen. Dans le cadre de la Présidence belge de l’Union européenne, il avait été érigé en priorité du Conseil Environnement. Un Haut Comité pour une Transition Juste avait été institué pour réfléchir à la manière dont « la transition juste en Belgique peut être organisée et institutionnalisée ».

En septembre 2024, le Lancet Planetary Health publiait un article remarqué, intitulé « A Just World on a Safe Planet » synthétisant les travaux d’auteurs de la Earth Commission (parmi lesquels Johan Rockström). Le cadre analytique fait à nouveau la part belle à la notion de limites, en l’occurrence les « Earth-System Boundaries » (ESB), soit les limites du Système-Terre, qui représentent des seuils critiques dans les systèmes biophysiques de la planète, au-delà desquels le risque de perturbations environnementales majeures augmente de manière significative. Ces limites sont définies à partir de données scientifiques qui évaluent les capacités de résilience des écosystèmes terrestres. Bien qu’elles recoupent en partie la notion de limites planétaires, les huit ESBs sont réparties dans cinq domaines principaux (climat, biosphère, cycle des nutriments, eau douce et pollution atmosphérique). Sans surprise, l’article indique que sept des huit ESBs ont déjà été dépassées à l’échelle mondiale, ce qui aggrave les instabilités écologiques et amplifie les inégalités sociales.

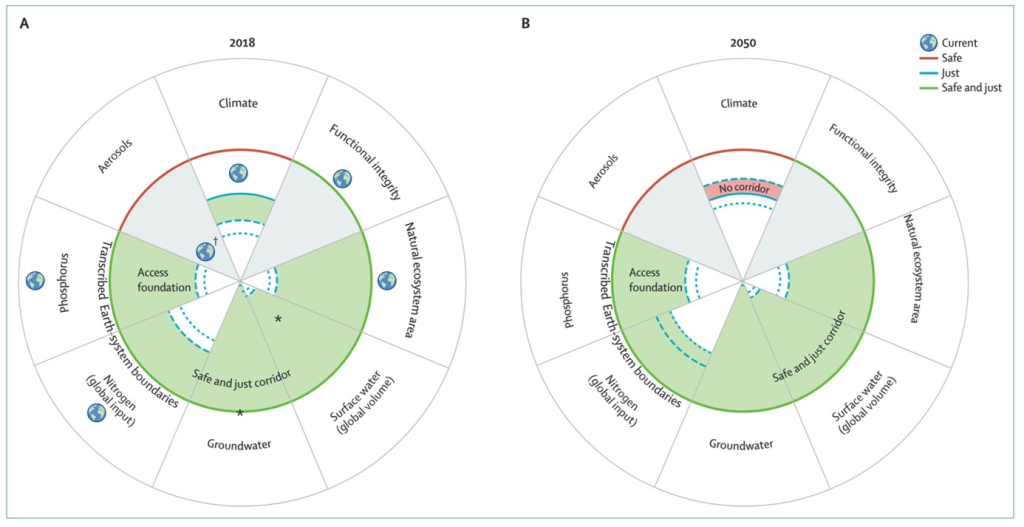

L’originalité de l’approche réside dans la combinaison de ces ESBs avec des critères de justice, pour former des « safe and just corridors » (corridors sûrs et justes »). Concrètement, cela signifie que les limites entre lesquelles naviguer la transition ne doivent pas seulement être sûres (d’un point de vue biophysique), mais aussi justes. La démarche n’est pas sans rappeler les principes à l’origine de « l’économie du doughnut » de l’économiste Kate Raworth, qui combine les neuf limites planétaires (le « plafond » écologique à ne pas dépasser) et douze fondements sociaux (le « plancher » de besoins fondamentaux à satisfaire : alimentation, santé, logement, énergie, mais aussi éducation, égalité des sexes ou encore représentation politique…). Les ESBs vont cependant un cran plus loin, en s’efforçant de d’opérationnaliser et surtout de quantifier les enjeux de justice associés aux limites du Système-Terre.

Quantification du « corridor sûr et juste en 2018 (A) et projections à 2050 (B) (Earth Commission, 2024)

Source : The Lancet Planetary Health Commission

Dans ce cadre des ESBs, la justice est définie comme la nécessité de garantir un accès équitable aux ressources, de réduire les inégalités, et d’assurer que les populations les plus vulnérables ne subissent pas de manière disproportionnée les impacts environnementaux et les contraintes des politiques climatiques. Elle comporte trois dimensions principales : la justice intergénérationnelle (préserver les ressources et l’intégrité des systèmes naturels pour les générations futures) ; la justice intragénérationnelle (assurer un accès équitable entre les nations et communautés) ; enfin la justice interespèces (minimiser les dommages aux autres formes de vie et préserver la biodiversité).

C’est en termes de répartition des responsabilités que cette approche de la transition basée sur les ESBs a les conséquences les plus marquées. Les pays et les individus ayant historiquement contribué le plus aux dégradations environnementales (empreinte écologique, émissions de carbone) doivent prendre une part proportionnellement plus importante dans les efforts de restauration. De même, les efforts visant à respecter les ESBs doivent inclure des mesures de redistribution économique et de renforcement des protections sociales pour éviter que les coûts de la transition écologique ne soient supportés de manière injuste. Ainsi, les efforts de réduction des gaz à effets de serre, ou encore les restrictions sur l’utilisation de l’eau, ne devraient pas entraîner une perte d’accès à l’énergie pour les populations pauvres. La préservation des écosystèmes critiques doit être menée en consultation avec les populations locales, qui dépendent souvent directement de ces écosystèmes.

Bien que leur mise en œuvre pose un grand nombre de défis et ajoute une complexité supplémentaire à l’impératif de transition climatique (coordination à l’échelle globale, conflits et arbitrages avec les intérêts économiques), les préoccupations de justice sociale et environnementale constituent une contribution importante au débat sur la transition. Qu’il s’agisse d’économie du doughnut ou d’ESBs, les approches centrées sur la transition juste visent à renforcer la légitimité et l’efficacité des politiques climatiques.

Si les travaux du Haut Comité pour une Transition Juste, clôturés en 2024, n’ont pas à proprement parler abouti à des scénarios de transition pour la Belgique, ils ont néanmoins balisé le terrain et clarifié le chemin pour atteindre, à l’horizon 2050, une société non seulement durable, mais respectueuse de l’accès à des droits fondamentaux comme l’alimentation, le logement ou la mobilité. Ils s’inscrivaient eux-mêmes dans le cadre des États-Généraux de la Transition Juste, lancés par la Ministre Zakia Khattabi, qui comportaient également un volet sociétal (avec le Forum de la Transition Juste, rassemblant des organisations de la société civile organisée), politique (contribution des services publics fédéraux) et citoyen (l’Agora de la Transition Juste, un processus délibératif sous la forme d’une assemblée de 65 citoyens recrutés par tirage au sort).

Dans l’approche du Haut Comité, la notion de « transition juste » fait référence à une approche globale visant à conjuguer équité sociale et durabilité écologique. Il s’agit d’un processus de transformation économique et sociétale qui préserve les droits des populations vulnérables tout en réduisant les impacts négatifs sur l’environnement. Dans sa section conclusive, le rapport scientifique pose les principes directeurs pour un « État social-écologique », c’est-à-dire d’un État qui s’attaque simultanément et de manière intégrée aux défis sociaux et écologiques. Répondre à un tel objectif implique de transformer et d’aligner un grand nombre d’institutions et de politiques publiques (en matière de santé, de logement, de mobilité, etc.), à des niveaux de gouvernance différents, du plus local jusqu’à l’échelon européen. En outre, pour être légitimées, la plupart des mesures proposées requièrent un renforcement significatif de la démocratie : élargissement du dialogue social, participation étendue des travailleurs à la gouvernance des entreprises, participation des citoyens à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures.

Le rapport scientifique du Haut Comité jette également des ponts vers la prospective. Rappelant que le futur est « multiple, incertain et potentiellement en rupture avec le présent » (p. 134), il plaide pour le développement d’une culture du Foresight, qui reste largement à construire en Belgique, alors qu’elle est bien établie chez les pays voisins. La notion de transition « juste » nécessite en effet d’adopter une posture de long terme, seule à même de prendre la pleine mesure des conséquences des risques environnementaux, dans une perspective systémique qui intègre également les conséquences de l’action (ou de l’inaction) en matière climatique. Le mérite des travaux du Haut Comité est de laisser entrevoir une trajectoire possible vers un modèle en rupture.

Cette trajectoire partage certains traits avec le troisième scénario de contexte socio-économique, « vers un nouveau contrat social-environnemental », discuté plus haut dans la section « Focus » (1.4) de cette note de veille. Comme pour tout futur possible issu d’une démarche prospective, la question n’est pas de savoir si ce scénario pourrait ou non se réaliser. Simplement, les travaux repris dans cette section montrent que la notion de « transition juste » constitue aujourd’hui un « attracteur » très puissant, qui engage un certain imaginaire du futur et mobilise une partie de la communauté scientifique et de l’opinion publique.

Sources citées :

- Caesar, L., Sakschewski B., Andersen, L. S, Beringer, T., Braun, J., Dennis, D., Gerten, D,, Heilemann, A., Kaiser, J., Kitzmann, N.H., Loriani, S., Lucht, W., Ludescher, J., Martin, M., Mathesius, S., Paolucci, A., Te Wierik, S., Rockström, J. (2024), Planetary Health Check Report 2024. Potsdam Institute for Climate Impact Research, Potsdam, https://www.planetaryhealthcheck.org/storyblok-cdn/f/301438/x/a4efc3f6d5/planetaryhealthcheck2024_report.pdf

- Fransolet, A., & Vanhille, J. (eds.) (2023), Just Transition in Belgium. Concepts, Issues at Stake, and Policy Levers, Scientific Report on behalf of the High Committee for a Just Transition, Bruxelles, Novembre 2023, https://www.justtransition.be/sites/default/files/2024-06/High%20Committee%20for%20a%20Just%20Transition%20-%20Scientific%20Report_0.pdf

- Gupta, J., Bai, X., Liverman, D. M., Rockström, J., Qin, D., Stewart-Koster, B., et al. (2024) « A just world on a safe planet: a Lancet Planetary Health–Earth Commission report on Earth-system boundaries, translations, and transformations », The Lancet Planetary Health, Vol. 8, Issue 10, e813 – e873, DOI : 10.1016/S2542-5196(24)00042-1

- Lalieu, S., Finello,, F., Meyer,, S., Dumoulin, J., Hudon, M., Le Den, X., Lefebvre, A., Marton, C., Vermeulen; P. (2024), « Is Belgium Living within Its Safe Operating Space? » Bruxelles, CERAC., https://www.cerac.be/fr/publications/2024-07-la-belgique-vit-elle-dans-les-limites-planetaires

- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement DG Environnement – Service Changements climatiques (2024), Suivi de la mise en œuvre des politiques climatiques fédérales 2021-2030, Bruxelles, Octobre 2024. https://climat.be/doc/rapport-de-synthese-gouvernance-2024.pdf

- Stechemesser, A., Koch, N., Mark, E., Dilger, E., Klösel, P., Menicacci, L., Nachtigall, D., Pretis, F., Ritter, N., Wenzel, A., et al. (2024), « Climate policies that achieved major emission reductions: Global evidence from two decades », Science 385, 884-892. DOI : 10.1126/science.adl6547

- Van Broeck, L., Bastin, J-F., Blondeau, J., Bonneau, M., De Troch, R., Grulois, G. (2024), Rapport 2024 d’évaluation de l’apport des politiques publiques bruxelloises aux objectifs climatiques, Comité d’Experts Climat, Bruxelles,

https://www.brupartners.brussels/sites/default/files/uploads/RAPPORT%20D%27EVALUATION%202024_FR.pdf

Retour aux actualités