En juin 2024, l’IWEPS a publié le rapport final d’un projet de prospective (mené en collaboration avec l’AVIQ) sur les futurs possibles de l’action publique contre la pauvreté des enfants, à l’horizon 2050. À première vue, le thème peut paraître éloigné des préoccupations climatiques et énergétiques. Cependant, les ateliers avec les parties prenantes du projet (notamment les acteurs des politiques de l’enfance et de la jeunesse, ainsi que ceux de la lutte contre la pauvreté) ont très vite montré que la réflexion sur l’avenir de leurs domaines d’action devait prendre en compte les bouleversements climatiques et leurs conséquences. En revenant sur les événements qui ont déterminé l’état actuel de la pauvreté des enfants (et plus largement l’état de la pauvreté au sein de la population), il est apparu que les crises à répétition qu’a connues la Wallonie ces dernières années (pandémie de COVID-19, inondations de 2021, explosion des prix de l’énergie consécutive à l’invasion de l’Ukraine) constituent un facteur-clé pour comprendre l’évolution du contexte dans lequel s’inscrit l’action publique. Si toutes ces crises ne sont pas liées aux changements climatiques, leur intensification et la forte probabilité de leur récurrence exerceront à l’avenir une contrainte forte sur les pouvoirs publics.

Ce n’est pas seulement une question de moyens ou de priorités : plus profondément, c’est la manière même dont l’État conçoit son rôle et ses missions, autrement dit le paradigme d’action publique, qui risque d’évoluer à mesure que les conséquences des changements climatiques se feront sentir. Projeter l’action publique en matière de lutte contre la pauvreté des enfants revient à réfléchir à la manière dont l’État se transformera (ou non) pour répondre à la crise climatique en cours et aux incertitudes multiples qu’elle génère. La forme que prendra l’action publique en 2050 est donc largement tributaire de la manière dont ces changements auront été anticipés et intégrés dans les décisions prises aujourd’hui. Quels sont les futurs possibles de l’État social ? De quelles ressources disposera-t-il ? Quel sera son cadre d’action ?

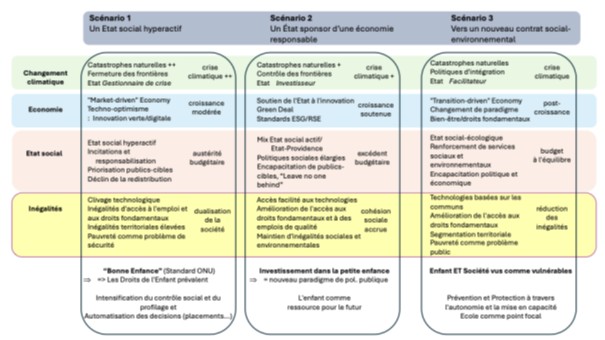

Partant de ce diagnostic, l’IWEPS a élaboré trois scénarios de contexte socio-économique (en plus d’un scénario tendanciel), qui tentent de baliser des trajectoires d’évolution contrastées à l’horizon 2050. Ces scénarios ont ensuite nourri la réflexion des parties prenantes : quelles seraient les modalités des politiques publiques dans ces différents contextes ? comment imaginer les conséquences de ces transformations pour les formes prises par l’État social ? Sans rentrer dans le détail de ces scénarios (qui intègrent des hypothèses d’évolution du système pour une trentaine de variables agrégées en six composantes), en voici les grandes lignes :

1) Dans le premier scénario, « Un État social hyperactif : une enfance protégée dans une Wallonie précarisée », le contexte global est globalement défavorable. Les objectifs de neutralité carbone à l’échelle mondiale ne sont pas atteints. En conséquence, les impacts des changements climatiques et environnementaux touchent la totalité de la population mondiale. Les crises sanitaires, écologiques, économiques et sociales se répètent et s’intensifient, avec d’importantes conséquences, notamment en termes de flux migratoires.

Sur le plan économique, l’orientation est donnée par le marché, dominé par de grandes entreprises oligopolistiques (principalement chinoises et étasuniennes), actives dans les secteurs stratégiques d’une transition énergétique focalisée sur les technologies (optimisation de la gestion énergétique, biocarburants et carburants de synthèse, production d’énergie électrique principalement nucléaire…) ainsi que dans la digitalisation des sphères d’activité. Ces oligopoles jouent un rôle important dans l’accompagnement des gouvernements pour gérer les différentes crises générées par les changements climatiques et environnementaux. Les gouvernements s’affirment comme gestionnaires de crises, en s’appuyant sur des groupes d’experts thématiques, ainsi que sur des technologies de surveillance et de profilage des populations, rendues possible par les intelligences artificielles désormais banalisées dans la gestion publique.

Cela se traduit, au niveau des politiques sociales, par un ciblage de l’action de l’État sur des publics spécifiques, complété par des mesures de surveillance et de sanction de publics « déviants », avec comme objectif principal l’anticipation du risque.

2) Le deuxième scénario est intitulé : « Un État sponsor d’une économie responsable : l’enfance, capital humain d’une Wallonie qui investit dans son avenir ». À l’inverse des tendances à l’œuvre dans le premier scénario, l’Union européenne est à la pointe de la lutte contre le changement climatique. La décarbonation des activités humaines est perçue non seulement comme une urgence pour les territoires et les populations, mais aussi comme une réelle opportunité économique qui engage l’ensemble des acteurs, publics comme privés.

Les États poursuivent une politique de soutien à l’innovation, à travers une succession de plans de relance ambitieux, facilités par l’assouplissement progressif des règles européennes en matière de dépenses d’investissement et d’infrastructure. De leur côté, les grandes entreprises intègrent, voire devancent, le cadre réglementaire de plus en plus contraignant que leur imposent les normes en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Avec la part croissante des technologies vertes dans la production, les secteurs les plus polluants, comme la pétrochimie, accélèrent leur transition : ils se diversifient et se réorientent en ligne avec les objectifs de phasing out des énergies fossiles. Les filières de formation sont largement pensées selon une logique « adéquationniste », en fonction des besoins sur le marché de l’emploi.

Le coût élevé de la transition n’empêche pas de nouveaux acteurs économiques d’apparaître, tant au niveau global, dans les secteurs les plus intensifs en matière technologique, que dans celui des low-tech, qui propose des solutions alternatives indispensables à l’atteinte des objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Au niveau local, de nouveaux modes de coopération se développent, notamment dans les domaines énergétiques et alimentaires.

Sur le plan social, en accord avec l’idée d’un « État social actif 2.0 », l’objectif des pouvoirs publics est de faire « monter en capacité » les publics pauvres et précaires. L’État veille particulièrement à ce que l’action menée en matière de transition climatique ne porte pas préjudice aux populations les plus vulnérables. Le mot d’ordre « Leave no one behind » se généralise. Il en va dans le champ des politiques sociales comme dans le champ économique : investir devient le maître-mot.

3) Le scénario 3, « Vers un nouveau contrat social-environnemental : des enfants encapacités dans une Wallonie transformée », marque une rupture avec les deux précédents. Un véritable changement de paradigme tant au niveau économique (« post-croissance ») que politique (« sécurité sociale-écologique ») anime la dynamique de ce scénario. À l’instar du premier scénario de l’ADEME (qui se caractérisait par un accent mis sur la sobriété – cf. supra, 1.2), on assiste à une refonte complète du projet de société.

La répétition des crises causées par les changements climatiques mobilise un large mouvement d’opinion de plus en plus critique à l’égard du manque d’ambition et de réactivité des instances internationales. Cette prise de conscience incite les États membres de l’Union européenne les plus avancés sur la question de la transition à unir leurs efforts. Les activités économiques sont désormais passées au crible d’un ensemble d’indicateurs de performance en matière de respect des limites planétaires, mais aussi d’inégalités sociales et environnementales. Les consommateurs se détournent de certains bien importés (dont le prix intègre le coût réel de production), au profit de solutions locales, basées sur l’économie circulaire et la réutilisation de matériaux.

La logique de sobriété ou de «?satiété?» en matière de consommation gagne l’ensemble de l’Union européenne, avec d’importants effets sur les échanges économiques mondiaux. La quasi-totalité des activités productives qui avaient été relocalisées en Asie et en Chine à la fin du XXe siècle se redéploient en Europe. Une partie d’entre elles, trop consommatrices en ressources, sont « exnovées » (notamment dans l’industrie lourde). Un travail de coordination de l’activité économique à l’échelle européenne est mis en place afin de garantir le fonctionnement d’espaces territoriaux pertinents, organisés en « bassins de vie » autour des villes et de leur hinterland.

La sécurité sociale est rebâtie autour d’un principe de vulnérabilité pour assurer une protection des personnes et de leurs activités contre les risques sociaux-écologiques. Par leur logique préventive, les politiques sociales visent à permettre aux publics d’acquérir les capacités nécessaires à faire face à l’intensification de ces crises. L’enseignement devient une priorité absolue d’action publique.

Trois scénarios de contexte socio-économique à l’horizon 2050 (IWEPS, 2024)

Source : IWEPS

Sources citées

- Vincent Calay et Frédéric Claisse (2022), « Flambée des prix de l’énergie : vers une (re)politisation de la question énergétique ? », Nouvelles des Possibles de l’IWEPS, n°4, https://www.iweps.be/publication/flambee-des-prix-de-lenergie-vers-une-repolitisation-de-la-question-energetique/

- Vincent Calay et Frédéric Claisse (2024), Lutter contre la pauvreté des enfants en Wallonie: une analyse prospective, Rapport de recherche Hors-série, Namur, IWEPS,

https://www.iweps.be/publication/lutter-contre-la-pauvrete-des-enfants-en-wallonie-une-analyse-prospective/

Retour aux actualités