Pour décrire plus finement ces interactions en termes systémiques, il faut se tourner vers d’autres approches, en particulier vers la prospective. En 2024, l’Agence française de la Transition écologique (ADEME) a publié une importante mise à jour d’une étude prospective publiée initialement fin 2021. Comme l’IEA, l’ADEME propose des « scénarios ». Le terme revêt cependant ici une signification très différente. Alors que l’IEA se base sur un travail de modélisation, la démarche de l’ADEME combine modélisation quantitative (notamment les scénarios du GIEC, utilisés comme toile de fond) et approche qualitative. L’objectif n’est pas ici de calculer l’évolution globale du marché de l’énergie en réponse à un certain nombre d’hypothèses, mais de proposer des visions polarisées, des trajectoires pour atteindre la neutralité carbone (NC) à l’échelle d’un territoire (en l’occurrence la France), en 2050.

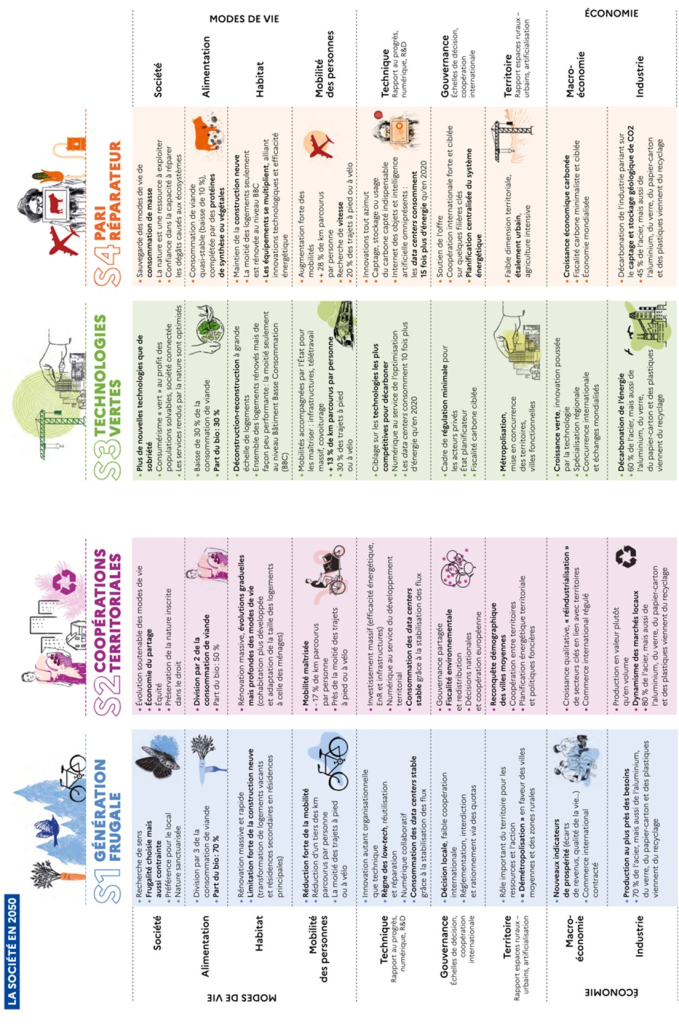

L’ADEME propose quatre scénarios qui représentent chacun un modèle de société spécifique, volontairement contrasté, combinant choix technologiques, changements de comportements de consommation et modes de coopération locale. Il s’agit, à chaque fois, d’explorer un cheminement possible, en tenant compte des effets de chaque option sur la société, les infrastructures, et les écosystèmes. À ces quatre scénarios s’ajoute un scénario tendanciel, qui fait ici figure de repoussoir. L’objectif de NC ne peut être atteint qu’en introduisant des hypothèses de rupture, qui marquent une bifurcation forte par rapport aux tendances actuelles. En simplifiant la description, on peut dire que les scénarios de l’ADEME ont été construits selon une gradation entre sobriété, d’une part, et innovation, de l’autre :

- À une extrémité, dans le scénario (S1), « Génération frugale », la transition est conduite par une profonde transformation des comportements. D’un côté, les acteurs réduisent volontairement leur demande en énergie, en réorientant leur consommation vers des biens et services locaux et durables, au plus près de leurs besoins ; de l’autre, des mesures plus coercitives, guidées par une vision équitable de la transition, poussent les acteurs économiques à s’adapter, ce qui ne va pas sans générer des tensions et faire apparaître des clivages forts au sein de la société ;

- À l’autre extrémité, le scénario (S4), « Pari réparateur », mise au contraire sur le recours intensif à des technologies parvenues progressivement à leur pleine maturité. Pour continuer à développer un mode de vie très gourmand en énergie et en matériaux, la société fait confiance en la capacité des technologies pour fournir des solutions, « avec plus de ressources matérielles et financières pour conserver un monde vivable » (p. 30) – même si ces technologies en sont encore au stade expérimental (captage de CO2), voire restent à imaginer. Face aux défis écologiques, l’objectif devient l’adaptation et la résilience.

En regard de ces deux scénarios plus « risqués » (en termes d’acceptabilité sociale, comme S1, ou de développement technologique, comme S4), les scénarios (S2) et (S3) peuvent apparaître comme plus « équilibrés », mais « à condition de prendre dès maintenant des décisions permettant de les réaliser » (p. 5). Comme ils reposent sur des modes de gouvernance, ils se distinguent ainsi essentiellement par la manière dont pouvoirs publics, acteurs économiques et citoyens sont associés à la décision et à quelle échelle :

- Le scénario « Coopérations territoriales » (S2) voit la société se transformer en profondeur, mais de manière plus concertée et négociée que dans S1. Le système économique est progressivement réorienté « vers une voie durable, alliant sobriété et efficacité » (p. 18), grâce à des investissements massifs (adaptation des infrastructures, réindustrialisation sur des secteurs ciblés, dans le respect de critères sociaux et environnementaux). Qu’il s’agisse d’habitat, de mobilité, d’alimentation ou de consommation, les nouveaux comportements sont moins contraints, car ils suivent l’évolution des valeurs de la société. La recherche constante de consensus tend néanmoins à constituer un frein dans la transformation des modes de vie.

- Dans le scénario « Technologies vertes » (S3), le moteur de la transition réside moins dans la transformation des comportements que dans l’innovation. Les tendances de consommation se poursuivent, l’activité humaine reste intense dans tous les domaines, mais avec des technologies maîtrisées et plus efficientes (qui n’empêchent pas d’importants effets rebonds). L’objectif reste le découplage entre création de richesses et impacts environnementaux. Dans ce cadre, la nature reste vue comme un capital à développer ou à optimiser : pour arriver à la NC, le scénario prévoit ainsi une mobilisation maximale de la biomasse (notamment forestière). Mais la technologie ne permet pas de compenser tous les effets sur l’environnement (en termes de consommation d’eau, notamment). Elle génère en outre d’importantes inégalités d’accès aux besoins de base.

Quatre scénarios de transition pour atteindre la neutralité carbone en 2050 (ADEME, 2024)

Source : ADEME (2024)

Bien que le rapport de l’ADEME fourmille d’indicateurs et de figures portant sur l’évolution de facteurs-clés (comme la composition de l’assiette du régime alimentaire moyen pour chaque scénario, les besoins en matériaux et en métaux comme le lithium et l’uranium, ou encore les futures capacités en énergie nucléaire et en renouvelables), la cohérence des scénarios vient surtout de leur description successive sous forme de récits. Les scénarios décrivent la société française en 2050, à travers les transformations que celle-ci aura subies au long des vingt à trente prochaines années. Pour faciliter la comparaison entre scénarios, chaque récit parcourt la même série de sept thématiques transversales : adaptation au changement climatique ; bioéconomie-alimentation-agriculture forêt-sols ; aménagement du territoire-bâtiments-mobilité ; industrie-matériaux-économie circulaire ; systèmes énergétiques décarbonés ; GES et puits de carbone ; macroéconomie-emploi-société.

Notons que cette dernière série conclut la description par un bref retour sur une étude sociologique menée auprès de 31 citoyens, qui ont pu faire part de leur perception en termes de désirabilité, de faisabilité et de conditions de réalisation de ces scénarios prospectifs. Cette étude complémentaire constitue l’un des 17 « feuilletons » publiés par l’ADEME pour enrichir le travail réalisé initialement en 2021. Chacun de ces feuilletons apporte un éclairage sur une série d’impacts induits par les scénarios, par exemple en termes macroéconomiques (effets sur les ménages), de matériaux liés à la transition, d’environnement (sols, qualité de l’air) ou encore de filières (« protéines », « logistique des derniers kilomètres », « construction neuve »…). L’ensemble constitue un matériau robuste, consolidé grâce à de nombreuses discussions et consultations auprès d’acteurs concernés (institutionnels, chercheurs, experts des filières concernées, ONG, citoyens…).

Précisons qu’aucun de ces scénarios n’est, en soi, privilégié ou écarté : il s’agit de futurs possibles, élaborés pour éclairer le débat et mettre en lumière des enseignements et problématiques quant aux choix à poser en termes de modèles industriels, économiques et sociaux.

Sources citées

- ADEME (2024), Prospective – Transition(s) 2050, https://www.ademe.fr/les-futurs-en-transition/

- ADEME (2024), Prospective – Transition(s) 2050 – Les Feuilletons, https://www.ademe.fr/les-futurs-en-transition/les-feuilletons/

Retour aux actualités